TOP>コラム>コラム・岡山の事件簿>9.瀬戸内海の樽流し伝説

『瀬戸内海の樽流し伝説の真相』

実は狭い岡山県の海

岡山県と香川県の県境を決めたという樽流しの伝説を知っていますか?

今回はその真偽について調べてみました。

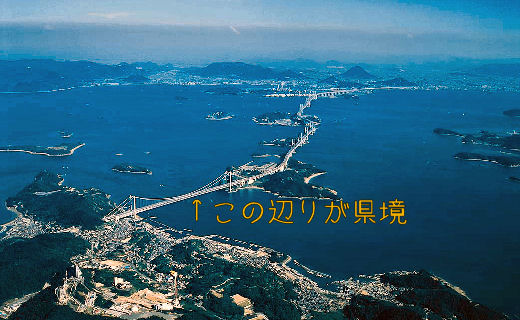

岡山と香川を結ぶ瀬戸大橋ですが、実は瀬戸大橋の大半は香川県にあります。

岡山県側に属するのは、瀬戸大橋を形成する10個の橋の内、岡山県側で最も手前に掛かっている下津井瀬戸大橋の中間地点までの、なんと1kmにも満たない距離です。

これは瀬戸大橋周辺だけに言えることではなく、岡山県の備前地方における海の県域はどこも狭く、岡山県側からすぐそばに見える島でも多くが香川県に属しています。

また岡山県に属する島でも、過去に領地争いが起こった際に島を半分ずつにして解決すると言う方法をとられた大槌島や石島(香川県側では井島)のような事例もあります。

パッと見ると不公平に思えますが、どういう事情があるのでしょう。

樽流しの伝説

周辺の海の領域について調べると、樽流しの伝説が見つかります。

まずはこちらを紹介しましょう。

物語の舞台は岡山と香川の県境がある島、大槌島です。

江戸時代、まだ領域が未定な部分が多かった瀬戸内海の境界線を決めようとしていた時期の出来事です。

周辺の海域を決定する際に活躍した功労者である菅野彦九郎とが、境界の決め方として、岡山側から大槌島から樽を流し、樽の流れていった軌跡を境界線にしようと提案しました。

実はこれは岡山県側の計算があっての提案で、事前に大槌島から樽を流しておけば、自分たちにとって有利な形で流れていく筈でした。

しかし、菅野彦九郎は時間の経過で、潮の流れも大きく変わっていくことを知らなかったのです。

最終的に樽は岡山県側に流され、境界線は岡山にとって不利な形で決着してしまったのです。

ここに登場する菅野彦九郎は実在の人物で、島の境界を巡る論争に携わりました。

樽流しのエピソードは非常に有名な話ですが、史実ではありません。

これは境界線が決まった後に、岡山側の海の狭さを皮肉って誕生した作り話だと言われています。

塩飽の存在

かつて岡山と香川の間の海には、実はもう一つの勢力が存在していました。

それが塩飽諸島に住む人々です。

塩飽七島と呼ばれる七つの島に住む彼らは強い軍事力と、高い操舵力を誇り、古くから特権を与えられていました。

本来は讃岐(現在の香川)に属する地域なのですが、その力に一目置かれたことから、讃岐の支配を受ける事のない独立した存在として認められていたのです。

なんと年貢さえも免除されていたのだとか。

その影響力の為、岡山県側が領地として主張できる海域は非常に狭かったのです。

そして明治維新後に塩飽諸島の領域は本来属する香川へ戻される事になり、その為に岡山県の海は狭くなったそうです。

関連リンク

画像:最上部・goolgleマップ

瀬戸大橋・写真提供:岡山県

他:撮影・岡山の街角から

-戻る-